- 首 页 / HOME

- 关 于 / ABOUT

- 2025申奖 / ENTRY

- 获 奖 / AWARDS

- 活 动 / EVENTS

- 资 讯 / NEWS

- 合 作 / PARTNERS

前叙 Foreword

“建筑应该在记忆的领地上操作,因为城市是在这样的领地上成长的。作为人和市民,我们感到一种需要,一种在历史中生存的需要,因为历史无法从我们自身分离。”

——马里奥·博塔(Mario Botta)

当中国房地产市场步入深度调整期,曾经的狂飙时代逐渐远去。取而代之的,是购房者需求的转变——从“有房住”到“住得好”。改善型需求的崛起,不仅让市场的主角从刚需转向改善人群,也让房子不再是单纯的栖身之所,而成为人们追求生活品质,精神生活的载体。

在本设计中,团队不仅关注产品升级,产品质量,更注重如何与城市、社区、文化深度融合,延伸到对城市协调、社区归属、文化认同的全方位塑造,满足人们多层次的居住需求。

项目于2024年10月获得:

上海市勘察设计行业协会

2024年度上海市优秀工程勘察设计项目

住宅与住宅小区设计项目 二等奖

| 项目概况

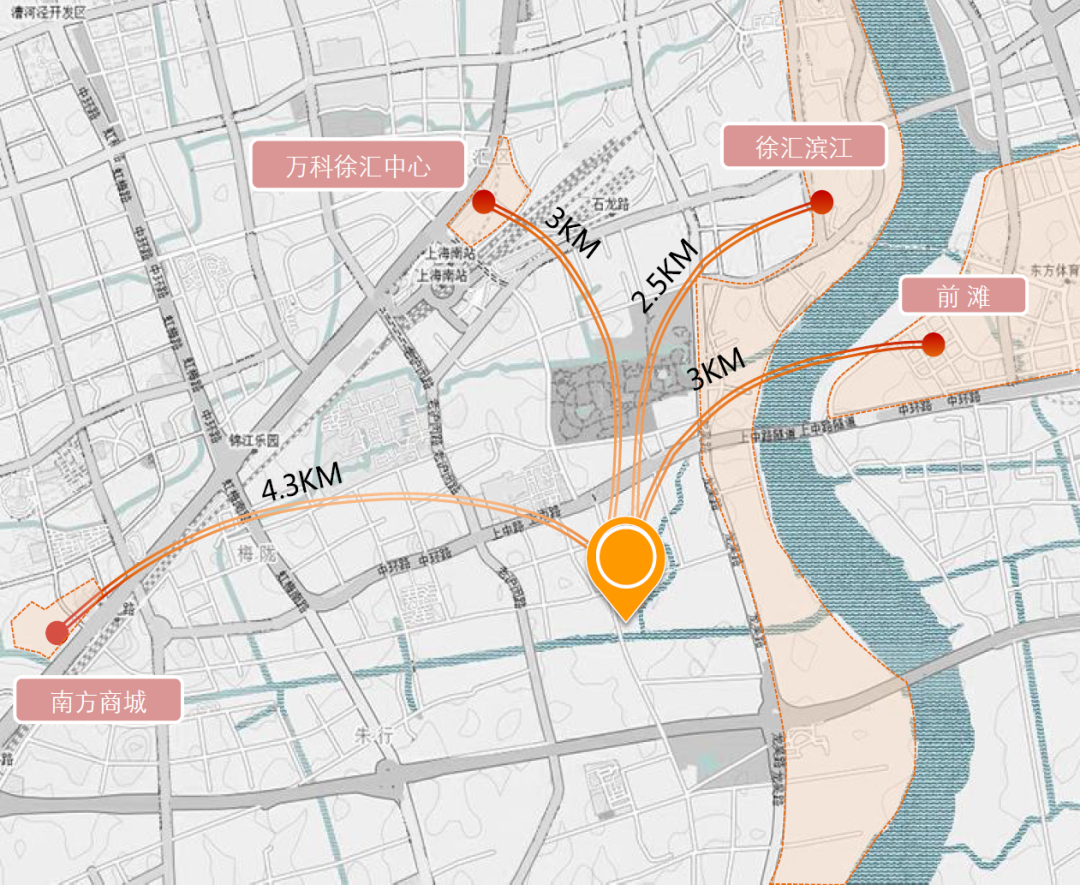

本案位于徐汇区长桥板块,基地所在区域道路系统完善,建设中的轨道交通15号线将进一步提高出行便利性。

项目区位

地块为城市繁华地段,距离前滩CBD直线距离仅3km,隔江相望,区域价值不断攀升,成长潜力较大。基地还紧邻徐汇滨江板块,依托其高端服务,给予了项目未来的价值支撑。

基地周边

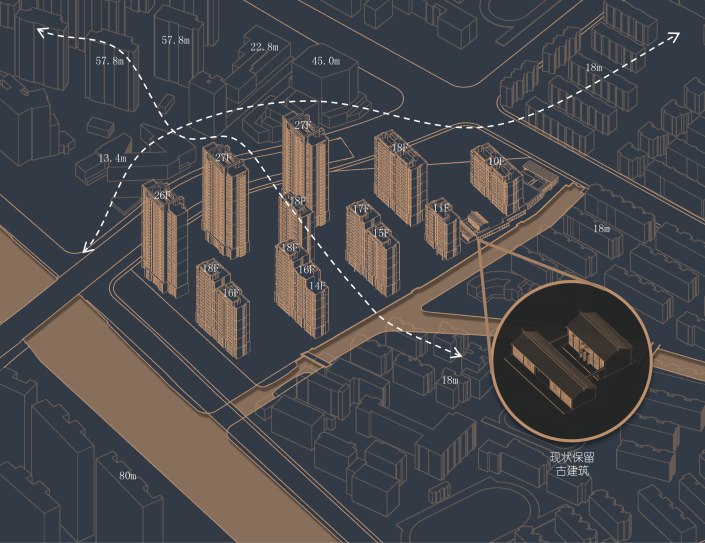

项目周边教育资源也非常丰富,可享受幼儿园至高中各个教育阶段的一站式教育资源。目前地块周边多为老旧住宅区,周边现存建筑高度参差不齐,地块内有需要保留的文物建筑一座。

建筑鸟瞰

在中国房地产市场的新阶段,从市场的反应来看,往往地处城市成熟区域的项目有较好的表现,说明改善型需求不仅仅停留在对居住产品本身的追求,更折射出人们对居住空间价值的重新定义。

总平面图

项目指标

用地面积:3.86万方

总建筑面积:13.75万方

容积率:2.33

本设计充分挖掘地块优势,注重与城市、社区和文化的深度融合,探索城市人居更本质、核心的需求,在关注优秀的产品质量本身之外,更加入丰富的内涵。

建筑与城市

| 融合城市 · 和谐与共生

在现代城市发展中,住宅区作为城市的重要组成部分,应该在城市天际线和城市肌理方面与整体规划协调,确保其在功能性和美观性上兼顾城市整体发展目标。

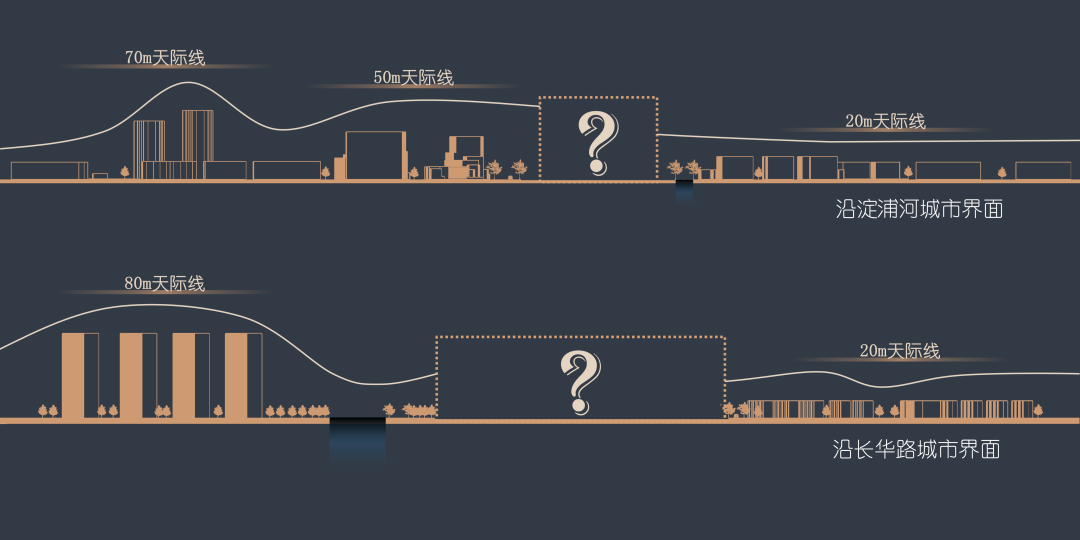

城市区域轮廓线分析

本设计将住宅区的建筑高度和布局融入城市的整体天际线设计,避免因过高或过低而造成视觉突兀。

住宅楼高度分布与天际线分析

设计师通过多角度的轮廓线分析,结合日照要求来布置建筑高度分布,适当提高或压低住宅楼高度,以形成梯次变化,使住宅区与城市的自然地貌、周围建筑以及其他功能区的建筑群相互协调,形成和谐的天际线。

建筑高度的变化

较高的住宅楼布置在城市主干道一侧;而在比较小的河道一侧,则降低建筑高度,与环境达到整体景观的和谐;靠近地块文物保留建筑旁边压低建筑高度,减少对保留建筑的压迫感。

住宅楼与保留建筑、河道

住宅楼与保留建筑

| 融合社区 · 归属感与温度

色彩编译

本项目建筑最大高度近80米,在整个片区较为突出,因此在建筑色彩运用上如何选择,才能比较理想地与社区融合在一起,是本设计在“融合”方面,深入探索的更进一层的维度。

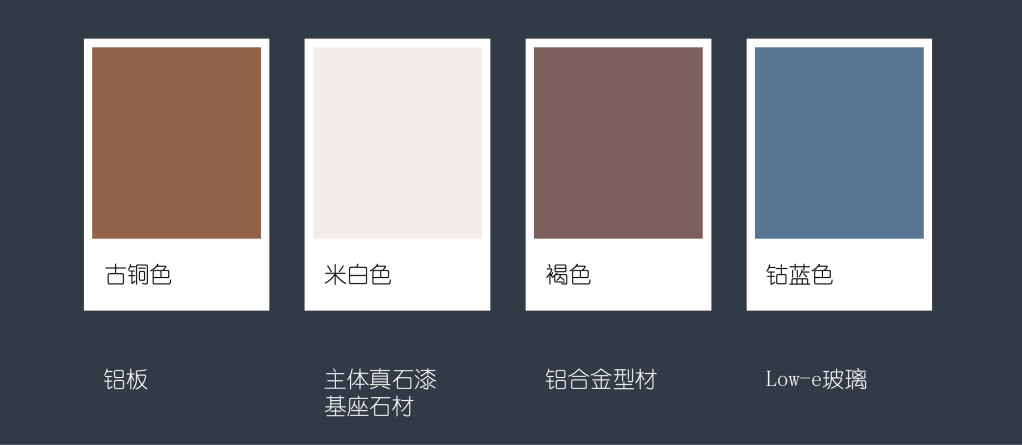

选取色彩

团队对周围社区展开了深入调研,在建筑颜色运用上从社区周围建筑中选取使用得较多的颜色。周边建筑色彩主体偏米白色,屋顶偏深红色,形成了整个片区较为鲜明的形象特征。

编译色彩

设计师提取米白、古铜色、褐色等作为社区的主色调,并且找到合适的现代建筑材料为载体,运用到建筑中合适的部位。通过新材料的使用,让新建筑与延续社区的基调,融入社区,产生归属感,同时,也激发社区焕发新的光彩。

材料/色彩的运用

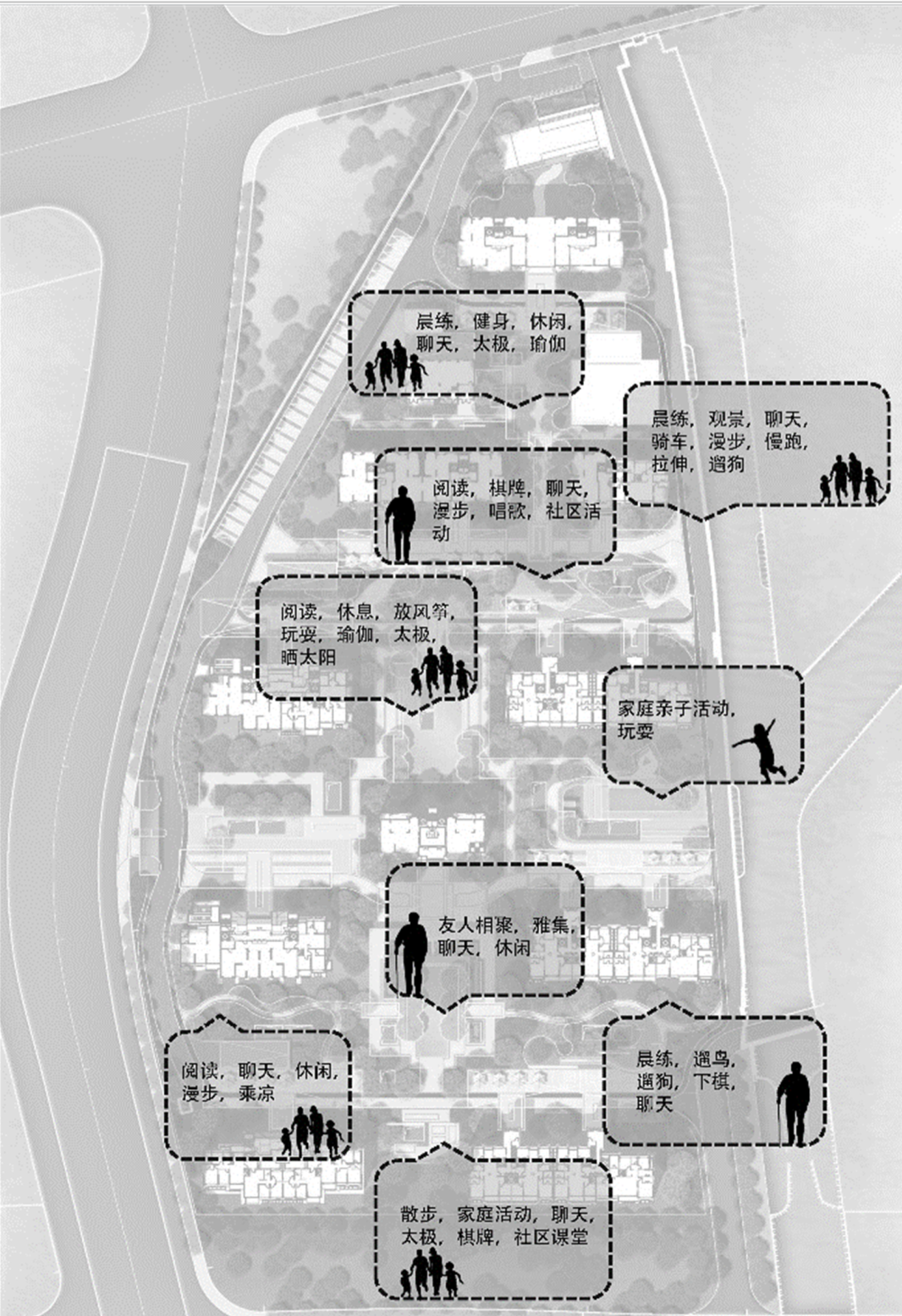

重塑社区活动

城市是人类活动的舞台。对于改善型购房者而言,他们期待通过社区,建立一种与城市更为紧密的连接:融入城市脉搏,感受生活的便利与丰富,同时获得归属感、认同感。

建筑局部

重塑社区功能是实现与社区融合的关键。本设计通过设置共享花园、多功能活动中心、展厅(保留历史建筑内)等公共空间,增加居民互动,增强社区凝聚力。同时,针对不同家庭结构和年龄段的人群,提供差异化的设施和服务,如儿童活动区、老年健身场所,为不同人群打造舒适的居住环境。

活力社区

| 融合文化 · 承载传统与想象

居住空间不仅是物理层面的容器,更是文化和情感的载体。改善型购房者希望从居住环境中找到文化认同感,这对住宅设计提出了更高的要求。

没有什么比中国园林更能体现国人的居住文化了。作为居住空间的延伸,中国园林不仅是生活的载体,更是文化的象征,浓缩了中国文化中对自然、艺术、哲学的深刻理解,更承载了中国人对诗意栖居的追求和想象。

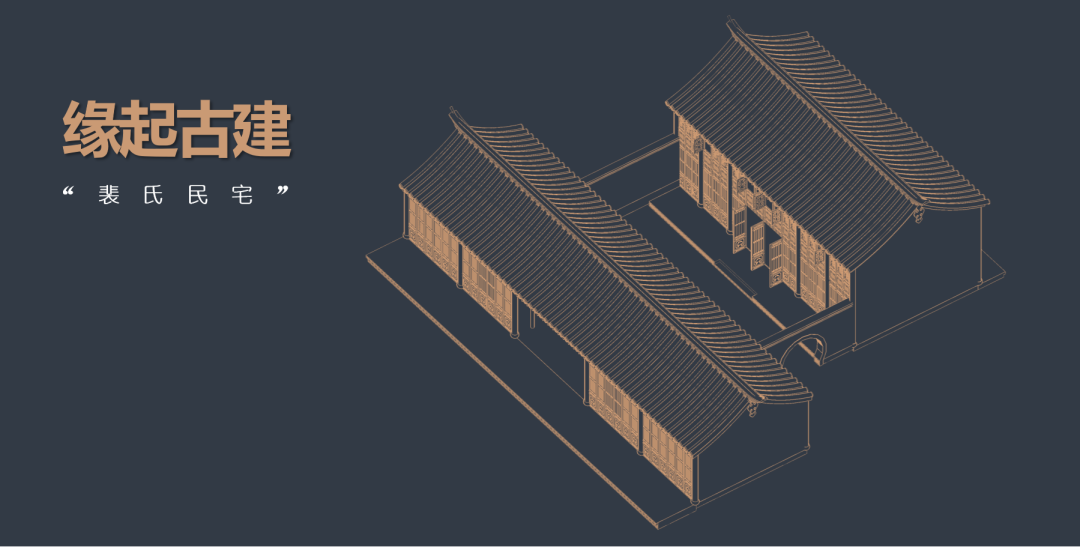

基地上的历史保留建筑

同时,基地上保留着历史建筑:“裴氏民宅”。整座民宅采用前后三进制布局,宅前有门楼,中间为客堂,临街后为客堂。与大部分以“庭院”为核心元素的传统建筑一样,其独特的布局与风格蕴含了深厚的居住文化内涵。。

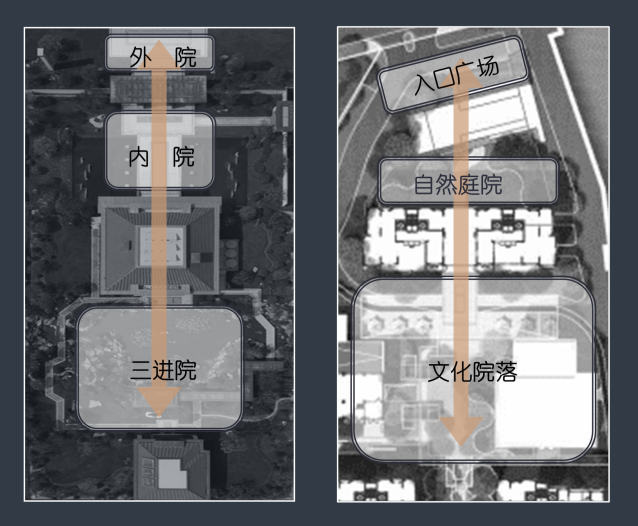

院落进制

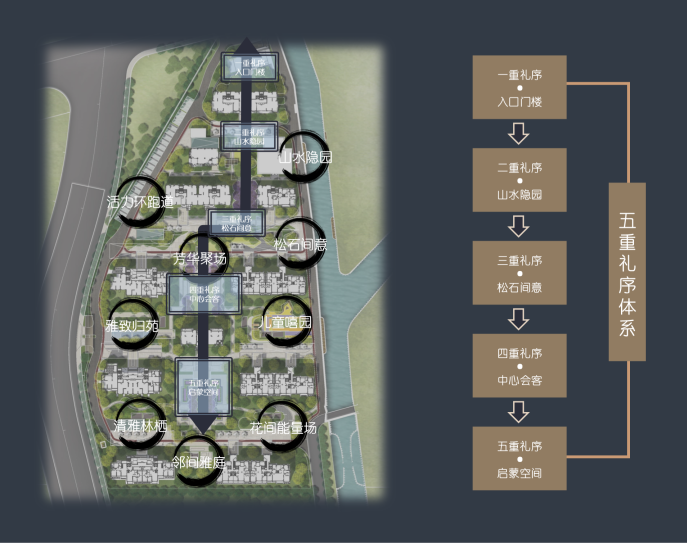

在区的布局中,设计师借鉴了中国园林和传统民宅中的层级和层层递进的理念住。入口广场、社区中庭与私密庭院体现了由公共到私密空间的层级递进。入口处的广场类似于园林中的“外院”,穿过绿荫掩映的自然庭院,逐渐进入居住楼栋周边的小型景观区域,如同园林中的“内院”,最终到达私密的单元入口空间。

空间序列

同时,住宅区的绿化和景观设计也汲取了园林层次分明的特点,通过主景、次景和细节景观的有机结合,营造出视觉上的层层递进。借鉴传统居住文化中的空间艺术,不仅创造出提供丰富体验的环境,更是文化传承的载体。

住区空间的不同层级

基地内保留的历史建筑“裴氏民宅”,也成为社区公共空间文化表达的舞台,通过艺术展览、主题活动让居民在日常生活中得到文化的熏陶,体验文化的魅力。

建筑细部

| 结语

在中国房地产市场的转型期,改善型需求的崛起不仅是消费升级的结果,更是一场居住观念的深刻变革。

未来,住宅设计不再仅仅是聚焦房屋品质本身,更应注重生活方式的塑造,建立人与环境的深层次联接。唯有回归人类居住的本质需求,与城市融合、与文化对话、与社区共生,住宅才能超越物质的层面,成为精神家园的载体。住宅设计应该在这样的蜕变中,找到新的方向与生命力,在更高层次的竞争中赢得未来。

城市 · 社区 · 文化 | 融合

City · Community · Culture / Integration

- END -

项目名称:

项目地点:

业主单位:

设计单位:

建筑团队

结构团队:

机电团队:

景观团队:

建筑摄影:

上海汇成南街里

上海 上海市

上海澳华置业有限公司

上海联创设计集团股份有限公司

上海联创 建筑设计一院

上海联创 结构一部

上海联创 机电一部

上海联创 景观设计部

合什影像