当地时间2014年10月27日晚18时,由中华人民共和国国家新闻出版广电总局主办,北方联合出版传媒(集团)股份有限公司、贝尔格莱德大学建筑学院、辽宁科学技术出版社有限责任公司、(Archina建筑中国)上海建盟文化传播有限公司联合承办的2014贝尔格莱德国际书展中国主宾国活动之“低碳:从城市到建筑——中塞当代绿色建筑展”在贝尔格莱德大学建筑学院开幕,本次参展的中塞绿色建筑作品以图文展板的形式在贝尔格莱德大学建筑学院中庭展出,并将持续到2014年11月5日。

贝尔格莱德大学建筑学院

“从城市到建筑”——中国当代绿色建筑展在贝尔格莱德大学建筑学院展出

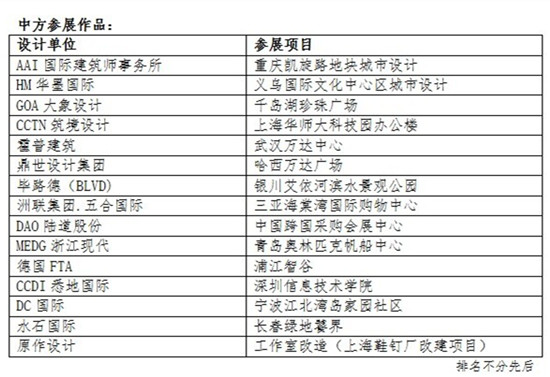

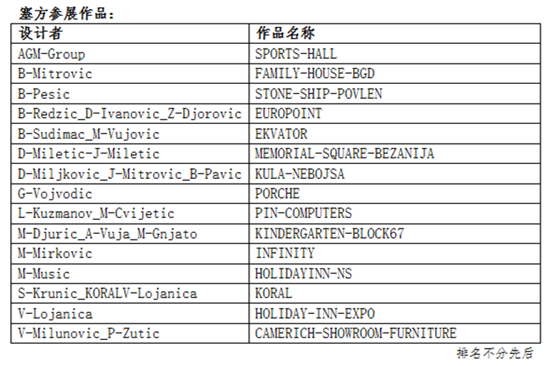

绿色低碳、节能减排是21世纪人类社会面临的共同课题。人口的增长和科技水平的迅猛发展导致人类对资源的利用和开发引发了全球能源危机和环境的日益恶化,绿色建筑已然成为未来建筑的发展方向。本次“从城市到建筑——中国当代绿色建筑展”分别在塞尔维亚和中国挑选了15例,共计30个涵盖酒店、住宅、办公、体育、商业休闲等与人类生活息息相关的当代绿色建筑作品。

中国国家新闻出版广电总局副局长孙寿山为展览开幕致辞

中国建筑师陪同中塞两国嘉宾领导参观展览

2014年10月27日晚18时,展览开幕式由北方联合出版传媒(集团)股份有限公司总经理刘红主持。中国国家新闻出版广电总局副局长孙寿山,中国驻塞尔维亚大使馆大使李满长,塞尔维亚建筑、交通和基础设施部特别顾问弗拉基米尔•奥布拉多维奇,贝尔格莱德大学建筑学院院长弗拉丹•久科奇教授,Archina建筑中国、上海建盟文化传播有限公司董事长吴磊,塞尔维亚建筑师代表弗拉基米尔•罗雅尼查,中国建筑师代表GOA大象设计合伙人刘纲依次发表讲话,介绍了绿色建筑在中国和塞尔维亚两国的发展概况以及建筑师在绿色建筑设计领域的思考、探索与创新。当晚近两百名来自塞尔维亚国家及贝尔格莱德市的建筑师及院校师生参加了开幕仪式并参观展览。

部分嘉宾中塞建筑师合影

2014年10月27日下午,中国参展建筑师访问代表团一行10人受邀参加在贝尔格莱德大学建筑学院举办的“中塞两国建筑研讨会”,塞方代表来自资深建筑师院校教授、学生等共80人规模。中方代表GOA大象设计合伙人刘纲、HM华墨国际执行董事胡斌和AAI资深合伙人蔡晟三位分别演讲,向塞尔维亚建筑师代表和建筑学院师生分享参展项目,并回答了师生的提问,双方就中国的建筑发展现状交换了观点并就合作机会进行探讨。

中国建筑师访问团与BIRO.VIA事务所合伙人合影

中国建筑师访问团与MIT.arch事务所设计师合影

10月27日、10月28日上午,中国参展建筑师代表团一行10人在贝尔格莱德大学建筑学院教师的陪同下,分别参观了BIRO.VIA和MIT.arch两家塞尔维亚著名建筑事务所,双方介绍了各自的工作情况,并期望未来展开新的项目合作。

本次展览的主办方希望通过以合作办展为契机,推动中塞两国建筑艺术界的学习和交流,进一步加深中东欧国家对中国建筑文化的了解,促进中欧建筑界的国际合作。

“低碳:从城市到建筑——中塞当代绿色建筑展”

评论