“乡村教会孩子用双手感知世界,用双脚丈量大地,

这是城市永远无法代替的课堂。”

——海伦·凯特

青青公社

——关于童年和生长的故事

文脉延续,新旧传承,融汇共生,助力乡村振兴

为童年营造空间

CREATING SPACE FOR CHILDHOOD

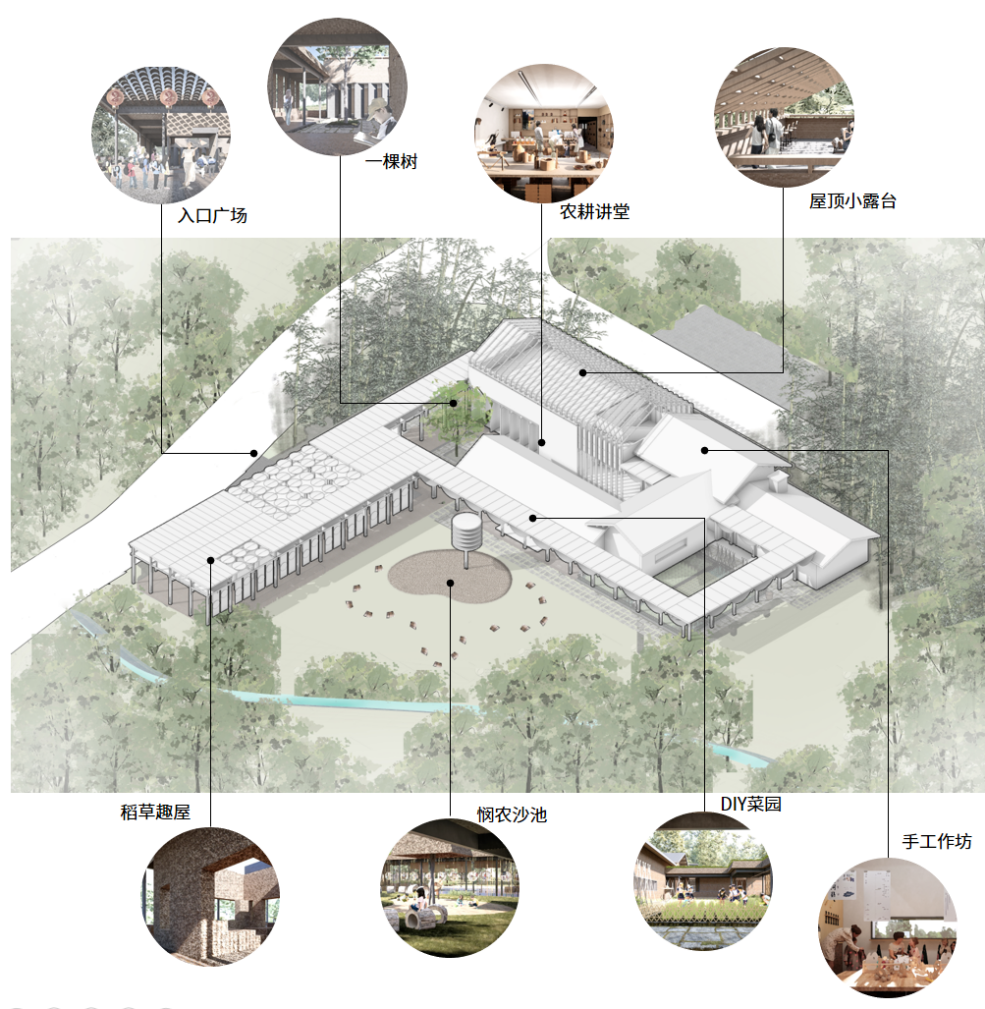

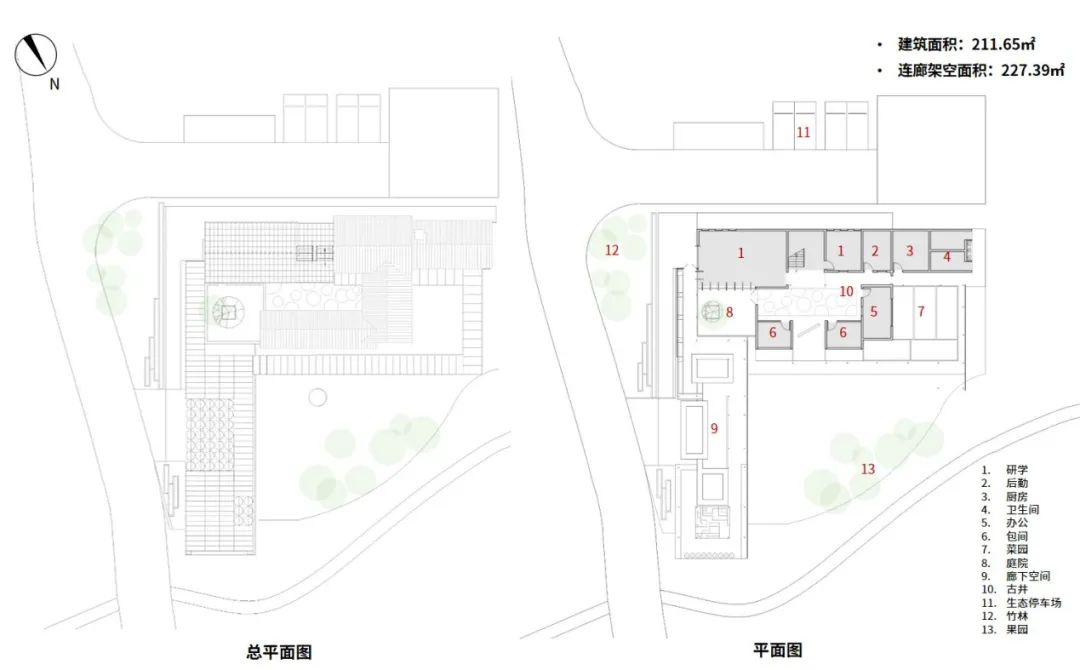

宝胜村是成都周边一个典型的客家文化村落,村内有许多留守的儿童,他们平时缺乏游玩的设施和场所,在他们放学的途径上,我们希望创造一个儿童闲时可以玩乐,开阔视野,充满童趣的免费开放场所,建筑内部作为研学交流使用,在解决建筑本身功能需求的文化、展览、研学、餐饮、会议等空间基础上,结合运营需求,将儿童和其他村民所喜闻乐见的功能通过低成本的檐下空间进行串联,将场地重塑,利用有限的成本创造更多的价值,让场所有趣且有用。

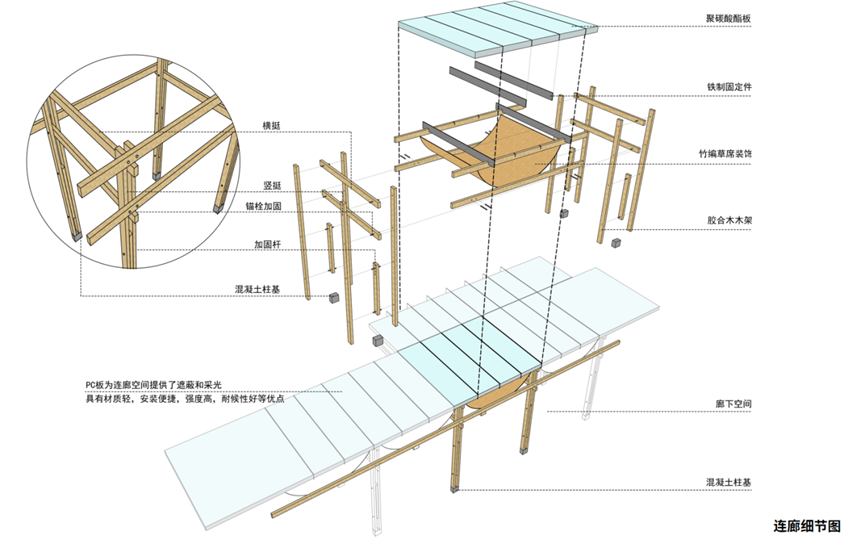

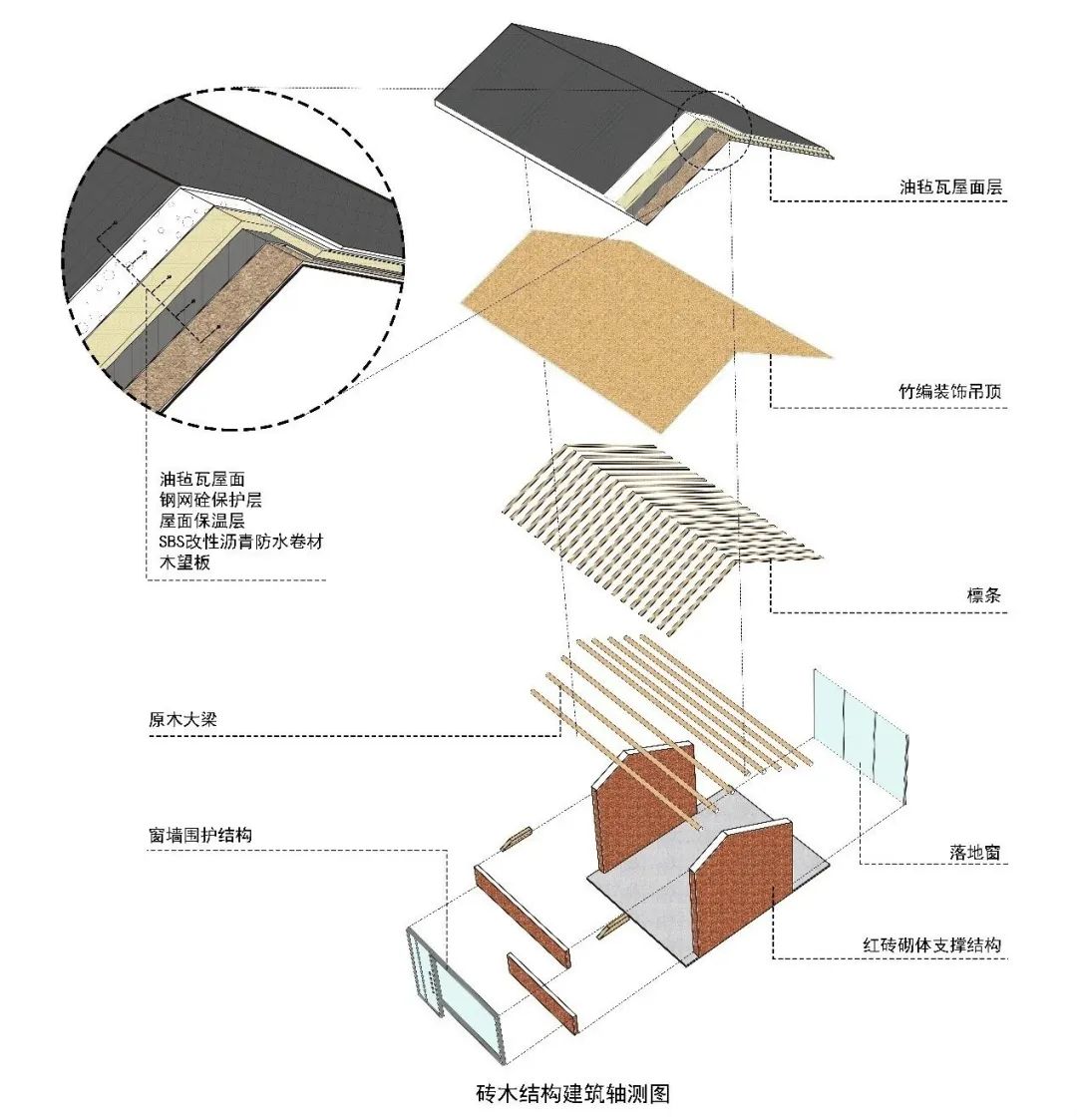

/场地空间规划/

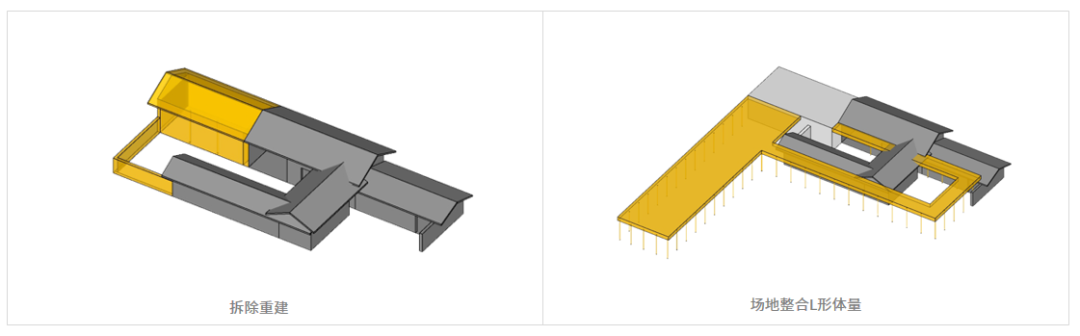

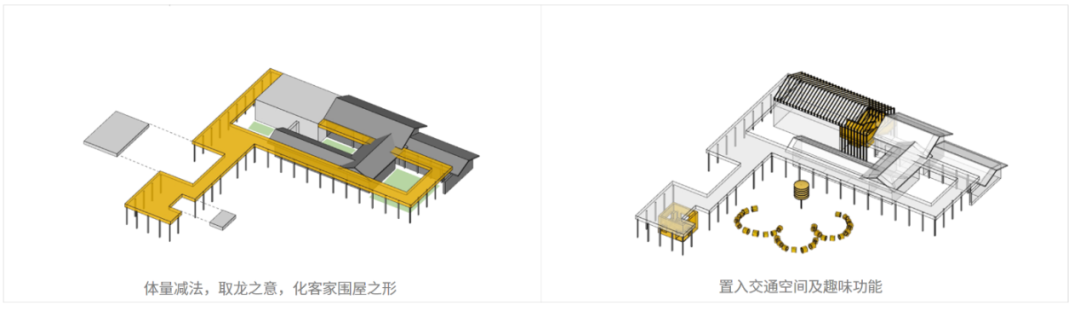

建筑大部分为砖混结构,屋面为小青瓦,局部拆除从新设计,搭建钢结构和轻质金属屋顶,砖混部分瓦屋面翻新后重新铺设防水和结构加固,厨卫空间迁至右侧重新设计,临道路界面和建筑檐口我们考虑连通设计有顶灰空间,对廊架做了掏空和凹凸处理,取形为客家围屋,取意于宝胜村非“刘家龙”,设计沙坑+雕塑作为室外讲台与嘻戏空间,在有限的场地内迂回串联了所有室内外空间,日常时,檐下空间作为村民和儿童一起使用的社交活动场所,管理区缩至最小,最大限度利于村民活动。

▲ 留、改、拆

/空间营造/

▲ 空间改造

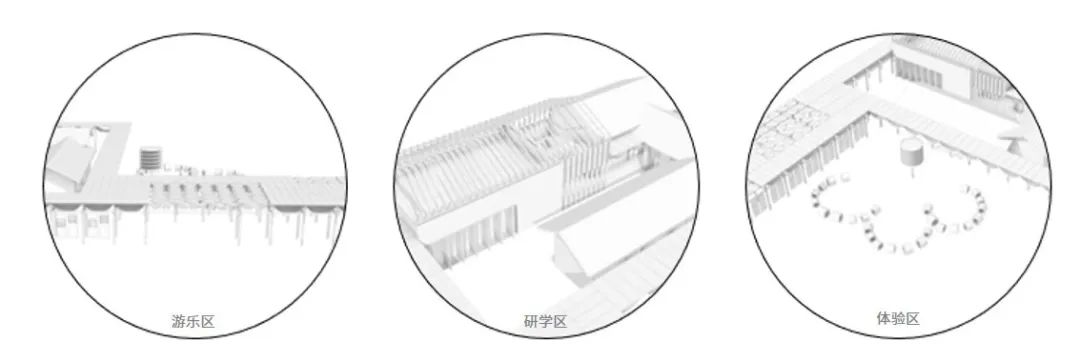

/小院功能/

▲ 功能分区

/空间规划/

▲ 青青公社

灵动而丰富的空间

DYNAMIC AND RICH SPACES

多重空间体验,满足童趣与好奇

农耕研学时这里是集散区域和接待区,入口是客家非遗文化展示,檐下的廊子,有一些客家文化历史展览,和农耕农具的的展示。

平日这里是社区共享的空间,悠闲的午后村民在这里轻松愉快的闲聊,这里可玩可憩,可学习可探索,村上的小孩子在这里玩耍,作为建筑师,我们希望为孩子们创造一个可以沉浸在自然、玩耍、探索中领略知识,以及传统文化与智慧的公益场所。

▲ 青青·长廊,左右滑动查看更多 →

/研学区——研学、手作、集会/

室外的半开放体验区,儿童沙池模拟掩土类农作物,农耕研学的儿童可以在这里开展室外研学讲堂,学以致用,实地劳作,他们把平日在城里少有的生活体验,统统“玩了个遍”。谁若是煮了特别的佳肴,还可以邀请大家来尝鲜。就像小时候谁家阉了萝卜、多煮了菜,总要分给街坊邻居一样。

▲ 青青·研学,左右滑动查看更多 →

▲ 青青·院子,左右滑动查看更多 →

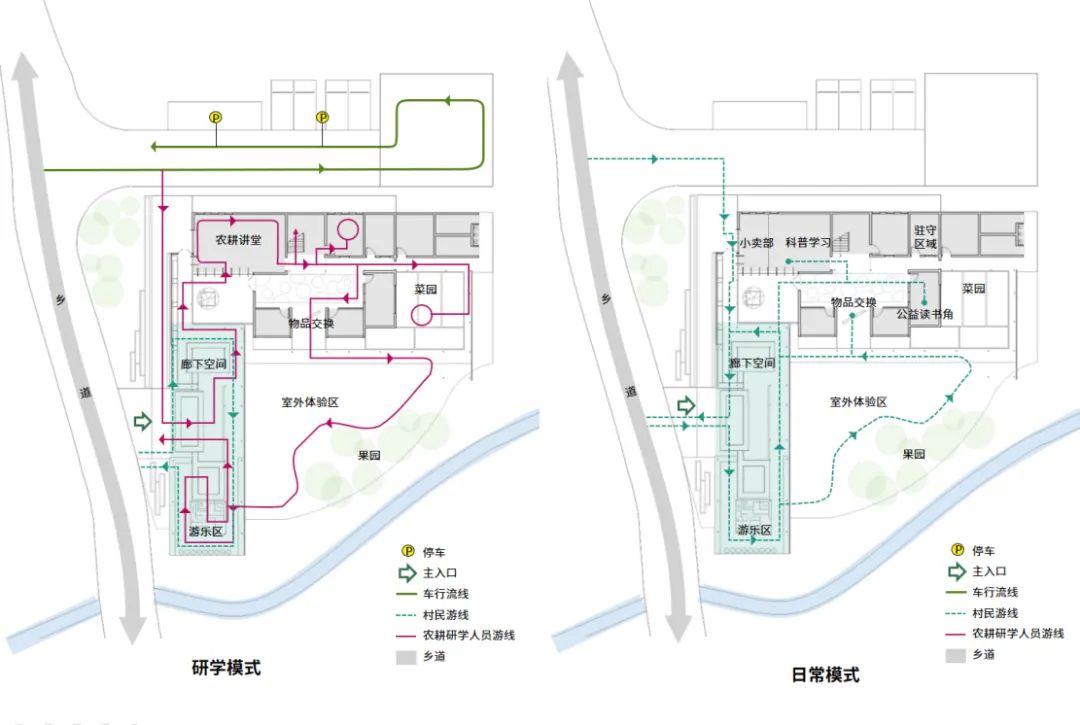

运营双模式切换

OPERATIONAL DUAL-MODE SWITCHING

空间与运营结合,模式切换满足使用人群

/农耕研学模式/

▲ 研学模式

/平日公益模式/

▲ 双模式

▲ 平面图

▲ 立面图

一个有温度,会生长的建筑

有风,有树,有田,有育

评论